今回のテーマは筋肉痛についてです。トレーニングを続けていると最初の頃のような痛い筋肉痛はあまり起こらなくなってきます。

筋肉痛=筋トレの成果だと思っていると、これでいいのかと思ってしまいます。筋肉痛と筋肥大の関係について最新科学的エビデンスを元に解説します。

特にこれからウエイトトレーニングを始めようとしている中高年のあなたは是非読んでください。

筋肉の成長を引き起こすために筋肉痛は必要なのか

皆さんは経験があると思いますが、強度の高いワークアウトの翌日や翌々日に起こるDoms(遅発性筋肉痛)とは、トレーニング後の翌日や2日後に起こる強い筋肉痛のことです。

最初のうちはこれも快感の1つで、良いワークアウトをしたと満足感に浸れます。

頭を洗いたくても、手が挙がらない、靴下をはけないなど数え上げればきりがないほど傷みが起こります。が、しかし、トレーニングを積んで行けば、行くほど起こらなくなってきているとお気づきのトレーニーの方も多いと思います。

トレーニング後に筋肉痛が起こらないと不安に思うのですが、その時にふと、「トレーニング方法が間違っているのでは」、「筋肉痛が起きないということは良いトレーニングではなく、筋肥大が起きないのでは?」と考えてしまうでしょう。

筋肥大とは、微細な損傷を受けた筋肉が元の状態より強く、大きく再生されて、筋肉が成長していくからです。(厳密には筋核が増えるケースもあります)

しかし、よく考えてみると僕自身、ほとんど痛いという筋肉痛は昔から頻繁にはありません。(起こるケースは共通点があります)が筋肥大は起こります。

筋肉痛が起こりやすい条件

- エキセントリック動作

- ストレッチで強い負荷が掛かる動作

- トレーニング間隔がかなり空く

- 長期的に使っていない筋肉を使う動作

不思議ですよね。

結論から言ってしまえば筋肉痛と筋肥大は関係ありません。これが結論です。

そこで答えだけで無く筋肉痛のメカニズムも探ってみましょう。

昔は筋肉痛の原因は乳酸によるものと考えられていました。最近の科学的なエビデンスによると筋繊維の損傷による白血球や血液成分、それによるヒスタミン等の刺激物質が感覚中枢を介して起こるというのが結論です。

と言うことで、筋肉の微細な損傷による筋肉痛と筋肥大の関係について書いていきます。

私も含めて中高年のトレーニーの皆さんや筋トレをアンチエイジングと捉えて始めた初心者の方の疑問に答えます。

幸い、筋トレドクターとしてアメリカで有名なジム・ストッパーニさんの記事がMuscle &Fitness 2012/11月号にありましたのでまとめてみて紹介します。

古い記事ですが参考になります。

筋肉の損傷と筋肥大について

筋肉の損傷とそれが筋肥大におよぼす影響については、これまでに多数の研究が行われています。筋損傷の過程と筋肥大への影響については、実際に多くの事が解明されてきました。筋肉の損傷による筋肥大は2種類あります。

- 機械的(物理的)な負荷によるもの

- 化学的な負荷によるもの

機械的(物理的)な負荷によるもの

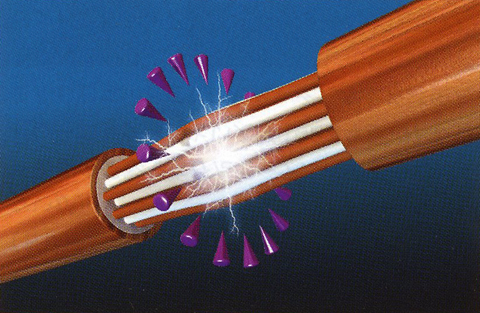

機械的負荷は重い重量を扱った時に起こります。筋線維の収縮の仕組みは、動作方向を一方に制限するために用いられるラチェット機構(一方にしか回らず、逆回転を強いると損傷が起こる)に似ています。

ミオシンという特殊なタンパク質がアクチン(同じくタンパク質の1つ)と結合し、アクチンを引き込みます。ウエイトを上げる時にには1つの筋線維内にこのアクチンとミオシンの結合が無数に生じます。この作用によって筋肉は収縮します。

これが、筋肉の収縮によりウエイトが上がる仕組みです。例えば、上腕二頭筋が短くなることによって、腕が肘関節で曲がり、カール動作でバーベルが上がります。

バーベルを下ろすときには、この筋肉は長くなり、ミオシンに対してアクチンはもとの位置に戻っていき、結合が解かれます。

しかし、ウエイトが非常に重いと、筋線維は下がっていこうとするウエイトの重量に抵抗しきれず、ミオシンとアクチンの結合が引き裂かれてしまいます。この引き裂く力が、筋線維の他の構造も破壊することになります。

重いウエイトを使わなくても、こうした筋肉の損傷は起こりえます。動作を繰り返して筋肉が疲労してくると、筋肉が長くなっていく局面で、下がっていくウエイトに抵抗する事が難しくなります。

この場合もアクチンとミオシンの結合が引き裂かれ、損傷が起こります。

こうした機械的な負荷による筋肉の損傷は、体の他の部分のキズと同じです。損傷の直後に炎症反応が起こり、最終的には筋線維が回復して、元より強く大きくなっていきます。

機械的負荷の損傷から回復の過程

炎症反応をきっかけとして、各種白血球、細胞のメッセンジャー、化学物質、液体成分、成長因子、衛星細胞と呼ばれる特殊な細胞など、さまざまな要素がこれに関わります。

損傷が起きると、そこに最初に到着するのが好中球です。

好中球は白血球の一種で、酵素、毒性の化学物質などを分泌し、損傷した組織をさらに破壊します。好中球を追って駆けつけるのが、マクロファージ(大食細胞)という別のタイプの白血球です。

マクロファージが適度に破壊された組織を文字どおり食べ尽し、きれいに掃除して再構築の準備を整えます。

そして、筋細胞内でこの破壊、清掃の過程が起こっている最中に、大量の液体が筋細胞とその周囲を満たします。これが筋肉の損傷から成長へのシグナルです。

この時の刺激物質(ヒスタミン、セレトニン)が筋膜を刺激した筋肉痛になります。

損傷部位の清掃と損傷した組織の除去を助けるマクロファージからは化学物質が分泌され、無数の過程で小さいながら重要な役割を果たし、これが最終的には衛星細胞の活性化、成育につながります。

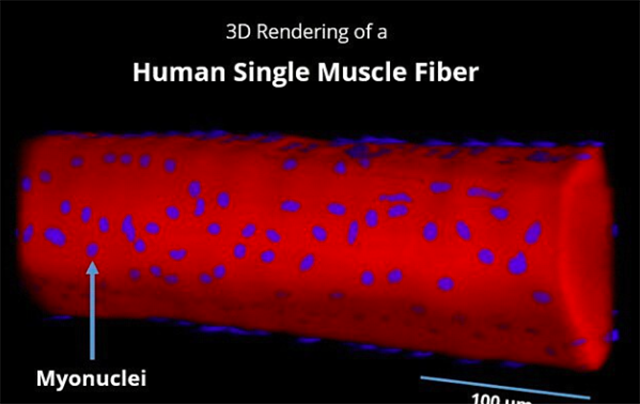

サテライト細胞(衛星細胞)は特殊な幹細胞で、通常は筋肉で眠っています。ところが損傷が起こるとそこに移動し、核を筋内に持ち込みます。衛星細胞はもともと有った筋線維と融合して1つの細胞となるので、この筋線維は核が増えた状態となります。

筋細胞の核は筋肉作りをスタートさせる司令塔の役割を持つので、筋細胞に存在する核の数が多いほど、筋肉の肥大が進みます。

そうして、筋肉はより大きくなっていきます。筋肉が大きくなっていく過程で、衛星細胞は非常に重要な役割を果たします。

ウエイトトレーニングを積み、筋量が多い人は、筋線維(筋細胞)1個あたりの核の数が多い事が研究で示されています。そして、核の数が多いほど「マッスルメモリー(筋肉の記憶)」と呼ばれる現象につながる事も認められています。

これは以前にトレーニングをしていた人は、筋量が落ちても、トレーニング経験のない人よりも回復するペースが速いというものです。この理由は、核の数が多いことから、筋タンパク質の合成が早く進むからです。

マッスルメモリーとドーピング

上記の理由からステロイド等のドーピングを使用して筋核を増やしておけば、アンボリックステロイドの使用を何年間か中止しても萎んだ筋核が再び肥大してムキムキにはなりやすくなります。

以上の理由からコンテストに出るまえの数年間使用して、大会に出場する時にはナチュラルで通用してしまいます。少し理不尽ですが事実です。

筋肉の損傷で起こる炎症により、細胞の体積が増加しますが、これも筋肥大を進める事につながります。

筋細胞が液体で満たされると、筋細胞の膜が引き伸されます。そうすると細胞には、「サイズを大きくし、構造を強化して、細胞が破裂するような腫れを防ぐこと」という信号が送られる事になります。

そして筋細胞では、筋タンパク質合成を促進し、同時に分解を抑える働きが起こるのです。

クレアチンやタウリン、グルタミンといった筋細胞に水分を引き込むサプリメントが長期的に筋量増加につながる理由の1つはここにあります。

筋肉の損傷は本当に筋肥大に必要なのか

筋肉作りという観点では、筋肉の損傷は明らかに重要です。筋サイズを最大限に増やすには、その筋肉の核を増やさなければなりません。

しかし、トレーニング経験を積んでいくと筋肉に損傷を引き起こす事は難しい問題になっていきます。

なぜなら、定期的なトレーニングを何年か継続していくと、高強度テクニックを取り入れて極端に高い強度でトレーニングをしなければ、筋肉痛が引き起こされる事はなくなっていきます。

筋肉を損傷から保護するためのメカニズムがつくられるからです。運動科学の分野では、このことは「繰り返し効果」と呼ばれています。

こうした現象が起こる正確な理由は明らかにされていませんが、ある筋線維が一度損傷を受けると、その後最低数ヶ月間は、その筋線維が損傷を受けることは無いと言うのは事実です。

そこでもう一つの筋肥大の要因について、筋肉の損傷以外について説明します。

化学的負荷による筋肥大

喜ばしい事に、筋細胞には肥大のための方法が他にもあります。

損傷した筋線維の核の増加だけでなく、筋肉のタンパク質の量を増やすことによっても、肥大は起こります。

筋肉の主要構成要素はタンパク質です。少なくても構造をつくっている部分の多くはタンパク質で、筋タンパク合成という過程を経て、タンパク質合成量を増やすことによっても筋肥大は可能なのです。

化学的損傷とは筋肉の収縮のためのエネルギーを生み出す時に生じさせるストレスです。ウエイトトレーニングそのものと言った方がわかりやすいと思います。

筋肉痛の無い筋肉へのストレス、筋肉の疲労と呼ぶべきなのでしょうか

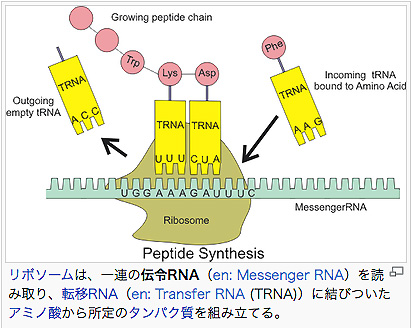

筋タンパク質合成は、アミノ酸を1つずつ結びつけていく過程であり、筋細胞の核内とその周辺で起こります。

筋肉を構成する各種タンパク質のアミノ酸配列をコード化している遺伝子がDNA内にあり、「特定の遺伝子を活動させてタンパク質をより多くつくるように」という信号が核に届くと、メッセンジャーRNA(mRNA)を使ってそのタンパク質の配列を複写します。

mRNAはその核を離れて、個々のアミノ酸をつなぎ合せて長い鎖をつくり、タンパク質をつくります。これが筋肉となります。

もちろん、この説明は実際に起こっていることをわかりやすくごく単純化したものです。

核が信号を受取、遺伝子を活性化して、より多くのタンパク質を合成する重要な方法の1つとなるのが、ウエイトトレーニングです。

ウエイトを上げるという機械的負荷とともに、収縮のためのエネルギーを生み出すために筋肉に生じる化学的負荷も、遺伝子の活性化、筋タンパク質合成の増加につながります。

こうした信号を発するためには、化学的、生化学的な多数の過程が関わりますが、なかでも重要な働きをするのが、mTOR(ほ乳類ラパマイシン標的タンパク質)、MARK(分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ)、テストステロン、成長ホルモン、IGF-1(インスリン様成長因子)サイトカイン、インスリンです。

ワークアウト中、ワークアウト後に十分なアミノ酸が筋肉に供給されていれば、ワークアウト後の筋タンパク質合成によって、筋肥大が進む事は明らかです。(だからこそ、ワークアウト前後のプロテイン摂取が重要となります。)

しかし、1個の核による筋タンパク質合成では、それだけの筋肥大しか生まれません。したがって、筋タンパク質合成を最大にするためのトレーニングだけでなく、筋細胞の核の数を増やすトレーニングも必要になってきます。

筋細胞の核が増えれば、個々の筋細胞での筋タンパク質合成が増加し、筋肥大が最大限に進む事になります。

このようにジム・ストッパーニさんは述べています。どうも筋肉痛が起こらなかっても心配する必要はなさそうですね。一歩進んだ証拠でもあるわけです。

筋肉痛と筋肥大のまとめ

筋肉痛は筋肥大のバロメータでは無いということがお分かりだと思います。

そこで、ここまでの記事を参考に筋肉痛と筋肥大について考えてみる必要があります。特に昔から筋肥大=高重量という考え方が一般的でしたが、その概念を考え直すべきかもしれません。

特に中高年から始められる方には朗報です。高重量ばかりでは関節や靭帯を痛める可能性が増えてしまします。中高年はクレバーにトレーニングすべきですし、長続きの秘訣です。

最近のエビデンスでは筋肥大の大きな要素は1週間の「強度」×「セット数」×「回数」の総負荷量が重要であると言われています。

昔ながらの筋肥大の理論を科学的に見直す時期が来ているのかも知れません。

それでは皆さん、頑張りましょう、筋トレJoeでした。

コメント

[…] 極端に高い強度でトレーニングをしなければ、筋肉痛が引き起こされる事はなくなっていきます。 筋肉痛だけが成長のシグナルではない、勘違いするな! | 筋肉ナビ 40分ワークアウト […]

いつもブログを拝見しております。

筋繊維の肥大だけでなく、筋細胞の核を増やすトレーニングが重要であることを再認識しました。

ステロイドなど外的要因なしでは難しい点もあると思いますが

トレーニングの内容で筋細胞の核を増加させる方法などはございますでしょうか?

オススメのトレーニング方法などあれば

筋繊維の肥大と筋核細胞の増加の日と区別してルーティン組むのも面白いかなと思いました