筋トレをする者にとって筋肥大は最重点目標です。また、アナボリックな体内環境作りは必須です。この同化ホルモンの分泌を促すことが絶対条件になります。以前にも書きましたがカタボリックホルモンとの戦いだけでなく、体内のアナボリック環境の促進を目指す筋トレ方法についても考えてみました。

『筋肥大のための同化(アナボリック)と異化(カタボリック)について学んでみよう』の続編となり、『アナボリックとカタボリックをうまくコントロールする方法』で取り上げた最初の『ワークアウトのプログラムを練る』の方法を解説していきたいと思います。その前に筋トレに重要な強力なアナボリックホルモンであるインスリンについて解説します。

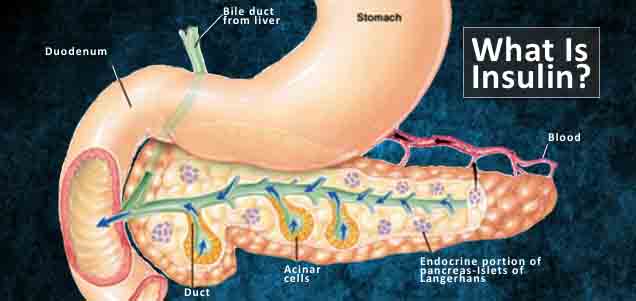

アナボリックホルモンのインスリンについて

我々の体に存在するアナボリックホルモンは何種類か存在します。代表的なものがテストステロンであり、成長ホルモン、インスリン様成長因子(IGF-1)などがあります。その中でも最もアナボリック作用が強いのがインスリンです。

インスリンというと、大多数の人が糖尿病患者に使われている薬を連想するのではないでしょうか。実際に糖尿病患者の中にはインスリンを定期的に注射し、体内で分泌が低下しているインスリンを補いながら生活をしている人たちも多くいます。

下記の様に糖尿病にはI型、II型があり、共に上昇した血糖値をコントロールすることが必要となるわけですが、その際に用いられるのがインスリン薬です。

糖尿病には2種類ある

- I型糖尿病(インスリン依存型)

- II型糖尿病(インスリン非依存型)

I型糖尿病(インスリン依存型)

膵臓のランゲルハンス島でインスリンを分泌しているβ細胞が死滅して起こる病気です。その原因は主に自分の免疫細胞が自らの膵臓を攻撃するためと考えられていますが、稀に自己免疫反応の証拠のない特発性もみられます。患者の多くは10代でこれを発症するケースが多いのが特徴です。

糖分(炭水化物)を摂って血糖値が上昇しても、普通なら分泌されるインスリンが分泌されないタイプなのです。

II型糖尿病(インスリン非依存型)

インスリン分泌低下と感受性低下の2つを原因とする糖尿病です。日本の糖尿病の9割がこれに当たります。

血糖値を下げるためのインスリンが十分分泌されないか、もしくは分泌されても、インスリンが作用するために必要な受容体が減少しているために起こるタイプです。

インスリンと筋量の関係

インスリンの役割は、上昇した血糖値を下げることにあるわけですが、どうやってそれを行うかと言いますと、血液中の糖を細胞に送り込むことで血糖値を下げているのです。これは糖についてのみ言えることではありません。

インスリンの分泌が促されると血液中の様々な栄養素が細胞に送り込まれ、貯蔵されるのです。

つまり、筋肉について言うなら、血液中の栄養素が筋肉に送り込まれ、糖はグリコーゲンとして貯蔵され、アミノ酸はタンパク質として同化されるのです。ただし、良いことばかりではありません。脂肪酸までもが脂肪細胞に積極的に送り込まれ、脂肪細胞の肥大をもたらしてしまいます。

インスリンが筋肉にどの様な影響をもたらすかについては、これまでに無数の研究が行われてきました。しかし、アナボリックステロイドと同じでインスリン薬を投与するだけでは筋肉の同化作用(筋肥大)は起こりません。

それを活用するために体内環境を作らなければなりません。そのためにウエイトトレーニングが必要になってきます。重要な点ですので理解してください。

古いですが1996年発行の『アメリカン・ジャーナル・オブ・フィジオロジー』誌に面白い実験が紹介されていました。

この実験はラットを使ったもので、運動させたラットとしないラットを比較し、研究の目的はインスリンがどの様に筋肉に影響をもたらすかをことと、インスリンが筋肉の肥大をもたらすものかを確認すること、あるいはアンチカタボリック作用があるのかどうかを確認することでした。

ラットには一定量のインスリンが投与されました。予想通り、運動を行わなかったラットは実験前と比べて筋肉の発達は全くありませんでした。また、運動行うラットも2つに分け、有酸素運動と無酸素負荷運動の2種類を行わせました。

有酸素運動を行ったラットでもやはり筋肉の発達に変化はみられませんでした。唯一、筋肉が発達したのは、インスリンを投与され無酸素負荷運動を行ったラットグループだけでした。

面白いことに筋肉の発達は運動によって刺激を受けた部位のみに現れたのです。

インスリンを投与しても運動をしない、もしくは有酸素運動を行うだけでは、アナボリック反応は確認できませんでした。つまり、インスリンを投与したら無酸素運動であるウエイトトレーニングを行わなければアナボリックな反応は得られないのです。

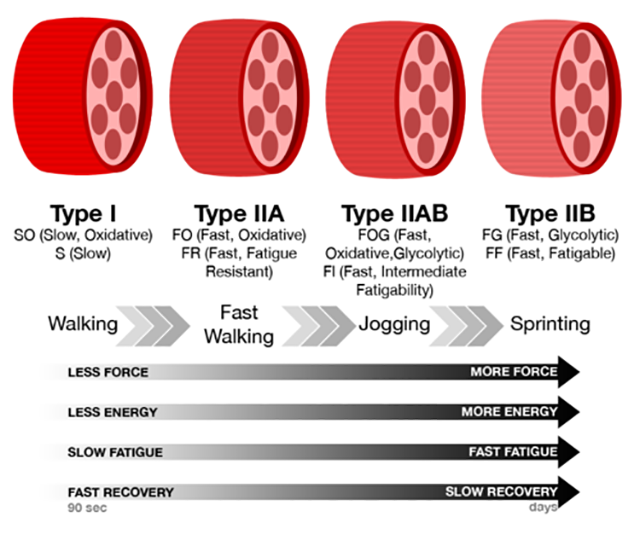

また、この実験ではインスリンが速筋線維と遅筋線維のどちらに最も効果を発揮するのかも調べられました。実験の結果、インスリンは速筋線維にのみ反応しました。だから負荷運動を行ったラットでは筋肥大が確認されたのです。この結果により、研究者たちは次の結論を出しました。

インスリンは筋肉のタンパク質同化に役立ち、特に速筋線維に良く反応すると言うことです。

また、筋肉に負荷をかける運動がなければインスリンのアナボリックな作用も得られないのです。薬だけで筋肉が大きくなることは無いと言うことです。

この研究からインスリンのアナボリックな作用は証明されました。

この実験から筋肥大のためには高負荷(高重量だけでなく)で速筋繊維を刺激することが大事と言うことになります。

話は変わりますが、外国のボディビルダーたちは120kgを優に超える様な身体を作り上げています。1990年以降に彼らの様なボディビルダーが多く現れたのは、インスリンや成長ホルモン、そしてアナボリックステロイドを組み合わせて使っていたからだと言われています。

実際のところはわかりませんし、プロビルダーの世界で禁止されていないのであればなんら問題はありません。自己責任の世界ですから。私も1990〜2000年くらいまではロサンゼルスに良く行っていました。当時の私はステロイドが簡単に手に入る国だなと思っていました。

もちろん当時は大リーグで有名なマグワイアが使っていたアンドロステンジオンは禁止薬でなくサプリショップで売っていました。プロホルモンの全勢時代でもありました。

いずれの物質もアナボリック作用の強い物質で特に前記の3つは筋肉を急速に肥大させるために三種の神器とも呼ばれていたほどです。しかし、ここの物質は様々な病気に苦しむ人たちに用いられるものであり、健康な人が使うべきものではありません。

彼ら多くのボディビルダーは自分の身体を実験台にして、試行錯誤を繰り返しながら、命を代償にして使用してきたのです。最近でこそネットを通じてステロイドの使用方法がありますが、当時は命がけだったに違いありません。

実際に当時はインスリンを使用し、昏睡状態に陥ってしまったボディビルダーやそれに近い状態に陥ったボディビルダーは大勢いました。コンテスト直前に炭水化物を大量に摂取し、同時にインスリンを多く投与することで血液中に溶け込んだ糖分をジェットコースター並みの勢いで筋肉中に送り込むわけです。

そうすると、筋肉はものすごい勢いでパンプし、はち切れんばかりに膨らむのです。超高速カーボローディングです。ただ、コンテスト中に倒れる選手も当時は多かったのも事実です。

全てがインスリンが原因では無いと思いますが、怖い話です。話は横道にずれましたが、次に体内のインスリンレベルの話に戻します。

筋トレ直後に大事な炭水化物のドリンク

筋トレ(ワークアウト)を終えたら、たんぱく質と炭水化物の両方が混合されたドリンクを飲むという事は何度も書いてきました。

その理由は、枯渇した筋肉中に栄養素を出来るだけ素早く補ってやるにはたんぱく質だけでなく炭水化物の両方が混合されたドリンクを飲むほうが、インスリンのレベルを高め、血液中に溶け込んだ栄養素を出来るだけ確実に筋肉に送り込みたいのです。

実際、筋トレ後にこの種のドリンクを摂取すると、炭水化物のみのドリンクを飲むよりもインスリンのレベルが37%も余計に上昇するとしたデータもあります。と言ってトレーニング中に同じ混合ドリンクを飲んでも、このような顕著な結果は得られないという結果もあります。不思議ですね。

筋トレ中はインスリンのレベルが抑えられるのでしょうか?

皆さんが筋トレ中に水しか飲ま無いというのであれば、その後のドリンクで、アナボリックな反応を得る事が可能となりますのでお勧めします。私はトレーニング中はEAA(エッセンシャル・アミノ・アシド)の水溶液を筋肉の異化分解を防ぐために飲んでいます。

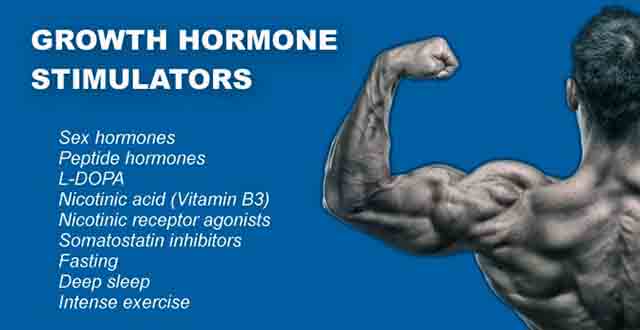

次に運動強度と成長ホルモンについて書いていきます。

トレーニング中の成長ホルモンの分泌と運動強度の関係

1997年発行の『メディスン・イン・スポーツ&エクスサイズ』誌に興味深い研究が報告されていました。その結果は運動によって成長ホルモンの分泌がどのような影響を受けるかを考察したものです。

これまでは、運動強度、運動時間、運動中にどれだけの筋肉が動員されたかによって成長ホルモンが分泌するかであったのですが、この実験はこれらの要素が満たされた運動中に成長ホルモンの分泌が促進されたとして、果たして、その上昇はどれくらい続くものかというものでした。

実験では6名の被験者に協力してもらい行われました。被験者はいずれもトレーニング経験のない人たちで、彼らには高強度運動を20分間行わせました。実験は6週間続けられ、3週間目と6週間目に被験者たちの成長ホルモンの分泌量が実験前に比べてどのように変化しているかが調べられました。

なお、今回の実験では被験者たちは最初から最後まで扱う重量は変えませんでした。

この事は後になって大きな意味を持つので覚えておいてください。

実験直後、被験者たちの成長ホルモンの分泌量はやや上昇しました。しかし、3週間が経過した後は減少していきました。

この事は過去の実験でも見られた現象であったため、それほど驚くことでもありませんでした。基本的に身体は一定のレベルで運動強度に適応してくるものです。つまり、同じ強度で運動が定期的に行われていれば身体にとっての刺激レベルは低下していくものであり、最初は上昇していた成長ホルモンも、身体が一定強度の運動に慣れてくるにしたがって、徐々に低下していく事になるわけです。

つまり、成長ホルモンの分泌量は確かに運動によって上昇します。ただし、それを継続的に上昇させていくためには常に運動の負荷を増やしながら、身体が刺激に慣れてしまわないように行っていくのが一番大事な点になります。トレーニングの基本のオーバーロードの法則といい私の基本原則です。

また、筋肉に焼け付くような感覚を得るようなトレーニングも必要となってきます。これは筋肉中に乳酸が溜まることによって起こるわけですが、このレベルまでしっかりと筋肉に刺激を与えることも、また成長ホルモンの分泌量を高めるために役にたちます。

なお、これまでの研究で、運動で成長ホルモンの分泌を高めようと思ったら、少なくとも10分間は高強度の運動が不可欠であるという報告もあります。

しかし、逆に考えればウォームアップ後に最初の10分にしっかりと多関節種目のトレーニングをそこそこの強度で3セットほど行えば良いという事でもあります。その後に単関節種目のダンベルやマシンで乳酸を溜めるように中高レップやTUT法を取り入れれば40分間くらいでトレーニングは終了します。

押さえるツボさえ踏んでおけば良いという事でもあります。

僕の永遠の課題なのですが、筋肉に刺激を入れることと筋肉を疲労させることは似ているようで違うことと思います。また筋力を付けることと筋量を増やすことも似ているようで違うと思います。難しいのですが身体のメカニズムは奥が深いのです。ただ、ぶれずに探求していけばサイズアップは可能ですので頑張りましょう!

今回の実験によって研究者たちが結論づけた事は、一定の強度で運動を続けている限り、上昇した成長ホルモンのレベルを維持していくという事は困難であるという事です。

つまり、トレーニングによって成長ホルモンのレベルを確実に毎回高めていくのであれば、できるだけ負荷を増やし、筋肉にとって行う運動が常に新鮮な刺激として(重量設定、インターバル時間、レップ数)伝わらなければならないという事です。

同じ強度で毎回同じ内容のトレーニング(ワークアウト)を続けていても、筋肉がそれにどんどん慣れていき、何の刺激も無くなっていくのです。そうなったら成長ホルモンの分泌を高める事はおろか、筋肉の発達も得られなくなってしまいます。

皆さんもトレーニング(ワークアウト)を行う際は、少しでも前回のトレーニングの強度(重量だけでなく刺激を入れるという意味)を上回るように工夫を行ってください。それにはトレーニングノートを持つ事をお勧めします。そうしないと前回の重量やセット数,

テクニックによる追い込み方がわからないと思います。記録を取る事も成長を望むのであれば大事になります。

ホルモン分泌にベストなトレーニングのセット数は

トレーニーの方が一番興味深いのがセット数の問題と思われます。何がベストチョイスなのか探ってみます。

1セットの高強度トレーニング

高強度トレーニング法に興味を持ち実践している人たちは、筋肉を最も効率良く発達させるためにはできるだけ運動の強度を高くし、できるだけ短時間でトレーニングを終えなければならないと信じています。

私もそう言う時期もありました。強度の高い運動は筋肉の深部にまでしっかり刺激を送るのに必要なことですし、短時間で終わらせる理由は、私たちの筋肉には無限のエネルギーが蓄えられているわけではなく、しかも疲労を回復させる能力には限度があるためです。だから、短時間で筋肉を最大限に刺激し、できるだけたくさんの時間を疲労回復に当てることが重要になってきます。

実際、ボディビルダーたちの多くは高強度トレーニングを実践しています。昔は1セットで限界まで追い込む(ヘビーデューティトレーニング)やり方がブームになりました。

このやり方はノーチラスマシンの開発者であるアーサー・ジョーンズ氏が提案したものです。また、ジョーンズ氏に習い、独自の高強度法を確立したマイク・メンツァー氏もこの方法を普及させました。

もちろん、この方法に疑問を持つ人も大勢いました。わずか1セットで筋肉を発達させるなんてあり得ないと決めつける人たちです。ただ、偉大なミスターオリンピアのチャンピオンのドリアン・イエーツも1セットではありませんが、高強度法のヘビー・デューティ・トレーニングの信奉者でした。

このドリアンの素晴らしい実績でヘビー・デューティは理論でも確率されたと言うことになります。

1セット法か多セット法か?どちらが良いか

長期に渡ってトレーニングを行なっていると身体は知ら無いうちにオーバートレーニング気味になってきます。このタイミングで無理に量の少ない高強度法に切り替えると、その効果がメキメキと現れることが多くあります。しかし、その効果は最初の数週間だけに限られてきます。

どうして高強度法の効果は長続きしないのでしょうか? 筋肥大の為に低セット、高重量のトレーニングが効果があるのに、長期に渡っては効果が出ないのでしょうか?

私なりに推測ですが、この高強度法、もっと特定しますとヘビー・デューティはものすごく集中力が必要なトレーニングです。死に物狂いで最初は可能であっても、2回目、3回目となってくると、実は全力を尽くして短時間で高強度でトレーニングをしているつもりでも、筋肉にとっては徐々に追い込みが足りなくなってきているのかもしれません。

それゆえ、1人ではほぼ不可能です。1セットで限界を迎えるようにしようと思えば補助者が必ず必要となってきます。それと体への負担も相当なものです。

ドリアンもメンツァもトレーニングを行なった部位は最低1週間は休んでいました。このことも私は一番の原因では無いかと思われます。筋肉作りを目指すものはゴールを目指す為にじっとしていることを嫌います。何かしらトレーニングをしていないと異化分解が起こっているのではと不安になり、身体は多少疲れていてもジムに行ってしまうのです。それゆえに多セット法での高強度トレーニングがメジャーになったのではと思うのです。私だけの考えかもしれませんが。

ただ1セット法より多セット法でトレーニング(ワークアウト)した方が、継続的な筋発達が得られることが多いのも事実です。このことはホルモン分泌と密接に関係しています。

つまり、量の多いトレーニング(ワークアウト)と少ないトレーニング(ワークアウト)では、体内で分泌されるホルモンに大きな違いがあるのです。

1997年発行の『カナディアン・ジャーナル・オブ・アプライド・フィジオロジー』誌に紹介されていた研究による実験では、8名の一般的なトレーニーを被験者として2つのグループに分け、グループ1はどの種目も1セットだけ行い、グループ2は3セットを行わせました。いずれのグループの被験者も同じ種目で構成されたワークアウトを行いました。

運動量はグループ2の方が多くなります。さらに被験者たちには一定の期間ワークアウトを行わせたら、1週間の休みを挟み、今度は逆にして実験が続けられました。

つまり、グループ1が3セット、グループ2が1セットを行うようにしました。

実験の後、被験者たちの採血をし、血液中のテストステロン、コルチゾールなどのホルモンレベルが測定されました。

その結果、3セットを行なった被験者の方が明らかに血中のテストステロン濃度が高かったのです。また同時にコルチゾールのレベルも高かったのです。それに加えて乳酸値も高く、それに反応して脳下垂体からの成長ホルモンの分泌も活発でした。

このように、1セット法は筋肉を発達させる為に有効ですがこの結果は3セットが優っています。ということは1セット法より3セット方が優ったのでしょうか?

いいえ、この実験で問題が1つありました。両グループとも1セットが10レップずつを行なっていました。1セットを選んだ被験者は筋肉を十分追い込めていませんでした。1セット法で重要なことは、限界まで追い込めているかどうかということだからです。ですから、今回の実験では1セットの高強度法の効果を把握するには至りませんでした。

実際のところ、アーサー・ジョーンズ氏も『限界まで筋肉を追い込まなければ、本当の高強度法とは言えない』と述べています。

したがって、この実験で被験者たちが行なった1セット法は、単に1セットを行なったというだけのことであり、同じ強度で行われていたのであれば3セット法の方が筋肉への刺激レベルは高くなって当たり前のことです。

もし、被験者たちが真の高強度法でこの実験を行なっていれば、結果はまた違ったものになったと思われます。(間違いなく!)

私が思うのには1セット法でも多セット法でも筋肉を限界まで追い込むこと。(刺激を入れること、これが一番難しいのだが)皆さんが追い込めることが可能であるならば、どちらでも良いのではないかと思います。刺激に慣れてきて筋肥大が停滞してきたと思ったなら、1セット法を取り入れることも有るのかなと思います。

筋肉に刺激を与えればホルモン分泌は活性化するので、筋肉を騙す事(筋幻惑法・ウイダー理論)が大事だと思われます。

続いて最大の課題である、筋肉はいかにして大きく(肥大)なるのか書いていきます。

筋肉はいかにして大きく(肥大)なるのか

私たちの身体にはトレーニングのストレスに対して驚くべき適応能力が備わっています。この適応能力が有るからこそ様々な運動やトレーニングが成り立つのです。

ボディビルディングで言えば、これが有るからこそ筋肉が発達するわけです。しかし、どれだけ筋肉に適応能力があるからといっても、筋肉を肥大させ、筋力を向上させることは皆さんがお解りのように決して簡単な事ではありません。そのアプローチを解説します。

筋肥大の準備の神経系の学習の重要性

例えばトレーニングを始めると、まず最初に神経系に適応反応がみられます。初心者の方が初めは挙がらなかったダンベルやバーベルが挙がるようにようになっていきます。この適応反応は、いわば神経系が”学習”することによってもたらされます。実際、トレーニングを開始すると、筋力はものすごい勢いで向上し始めます。

皆さんも自覚したはずです。ワークアウトを行うたびに神経系が”学習”し挙上重量が伸びて行くのです。潜在的な力は皆備えているのです。ただ安全装置的なものがあり力を発揮しにくいだけなのです。

神経系の”学習”とは、例えば脳から神経系を通り、筋肉に伝えられる指令が効率よく行われているということです。゛筋肉を収縮しなさい゛という指令は神経系を通って筋肉に伝えられるわけですが、この指令が速やかに伝えられることこそが神経系の行う学習なのです。

速やかに、確実に指令が伝わる為、より大きな出力が行われるようになります。こうして筋力は面白いように伸びて行くのです。それに比例して筋肥大が起こって行くのかというと、それはまた次元の違う話なのです。ここが難しいところです。

神経系の適応反応が起きてしばらくすると、今度は筋肉の内部でもまた、”学習”は始まります。この際の”学習”は効率よく伝わってきた指令を受けて収縮する筋線維が増えるので数が増え、より大きな出力が行われるようになります。

例えば、最初の頃は100本の筋線維が収縮する事で出力がされていたのに、筋肉の内部でも学習が行われることで、次回のワークアウトでは刺激に反応して、101本の筋線維が収縮するようになるのです。当然収縮する筋線維が増えるので、出漁のレベルも上がります。

しかし、この時点でも筋肥大は起こりません。筋力だけは最初の頃に比べてものすごく伸びているのに、サイズについてはまだ変化しないという事なのです。

通常、神経系が発達し、筋力の向上がみられ、その状態が8〜12週間ほど続くと言われています。この期間にはサイズも比例してアップするのは稀なケースです。筋肉のサイズに変化が見え始めるのは8〜10週間が経過してからなのです。

しかも、その変化は決して見た目にはっきりとわかるようなものではありません。初心者の方はこの時点で、”力はこんなにも伸びているのにどうしてサイズが変わらないのだろう?”と悩みがちです。ジムを退会される方も3ヶ月ごくらいが多いのも納得がいきます。

悩む必要はありません。それが普通だからです。肝心な事はまず神経系を学習させ、発達させる事だからなのです。これがきちんとされていないと、これから先の筋肉を肥大させていくトレーニングを行っても、刺激が効率よく筋肉に伝わらず、結果的に筋肥大を抑制してしまう事になりかねません。

トレーニングをやり始めたら、まずは数ヶ月筋力を伸ばしていく、その事が神経系の学習であり、学習が行われている限り、神経系はどんどん開発されていくのです。

神経系もしっかりと学習し、運動に対してもきちんと適応反応を示したら。今度はいよいよ筋肉の肥大を目指す時なのです。心配ご無用です。

筋肥大をさせるには

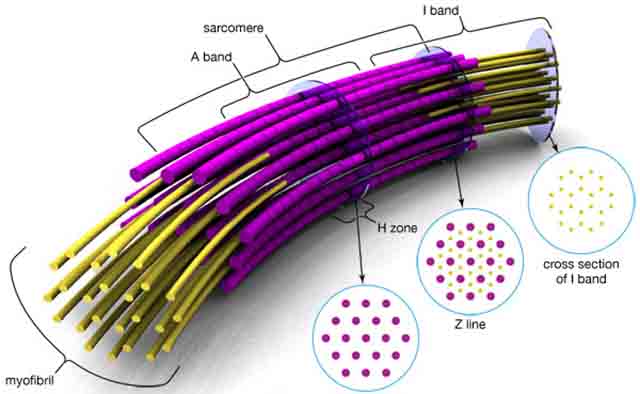

筋肉を肥大させるには、筋肉を構成している筋線維の数を増やすか、筋線維の1本1本を太らせる事が必要になってきます。一般的には筋線維の数は成人すると増加する事はないと言われています。

従って、筋肉のサイズアップを図るとするならば、筋線維の1本1本を太らせる事が必要になってきます。筋肉内部の体積を増やすことがサイズアップという事なのです。

筋肉の内部には様々な貯蔵庫が存在しています。代表的なものがグリコーゲンタンクです。グリコーゲンタンクの中には血液中の糖分が水分分子と結合した状態で筋肉中に取り込まれ、グリコーゲンという形で貯蔵されています。このタンク内にたくさんのグリコーゲンが蓄えられていれば筋肉の体積は増加します。

筋線維を肥大させるためにはたんぱく質の同化を促す事が必要です。トレーニングを行うと筋線維が損傷を受け(化学的な損傷で筋断裂とかでは無いので注意が必要です)、その傷つけられた筋線維がワークアウト後の栄養と休養によって修復される過程で筋肉の肥大が起こりうる事は周知の事実です。

つまり、筋線維が”もっと強く、もっと太くなっておこう”とする反応こそが筋肥大の反応なのです。筋肉には大きく分けて2つの種類があります。

遅筋線維と速筋線維

皆さんが良くご存知の筋肉の種類ですが、筋肥大が得意なのは速筋線維(タイプⅡ)のほうです。このタイプⅡの速筋線維はさらに4種類に分類されます。この中で一番筋肥大に向いているのがタイプⅡbと呼ばれる速筋線維です。

この速筋線維の多い部位は比較的筋肥大が起こりやすい部位とも言えます。このタイプの筋線維を刺激するには高重量を使い、8〜12レップのセットを高強度で行う事がもっとも効果の出る方法なのです。

以上の事が理解できましたら、筋肥大のためのトレーニングがどんなものなのかが見えてくるはずです。決して難しい事ではありません。まずは神経系を刺激して適応させる。次にタイプⅡbの筋線維を刺激するやり方でワークアウトをする。これだけなんです。

ただ、前にも書きましたが、ワークアウトの内容にバリエーションを持たせる事です。筋肉はいかなる刺激でも適応し、順応してしまうのです。これがプラトー(停滞)の元なのです。刺激が刺激で無くなってしまうのです。ここから先はトレーニングの組み方のテクニックです。

初心者の方は停滞期まで行けばそこは最初のゴールだと思って下さい。大成功だと思います。そして、それを乗り越えていく事が真の筋肥大に繋がっていくのです。

筋肉を発達させるのは長い時間がかかります。怪我もあります。それに打ち勝つ忍耐も必要です。これから先、研究が進めば今以上にホルモンや筋肉のメカニズムも解明され、トレーニング方法やサプリメントも良くなり、世の中にマッチョマンいやマッチョウーマンも増えるかもしれませんね。

そして、60歳を過ぎている私たちの仲間もマッチョになれますように !

61歳を過ぎて高ボリュームのトレーニングは関節や靭帯に悪影響を及ぼす可能性が高いのでやめることにしました。40分以内でレストポーズ法やドロップセット法を取り入れて総セットも10セットほどにしています。しっかりと刺激が入っているかは3ヶ月間試して検証してみます。

サイズアップ(筋肥大)ができれば大成功なのですが、試行錯誤の最中です。身体を疲れないようにして、週に二回は各部位に刺激を入れるべくワークアウトに励んでいます。お互いに頑張りましょう!

参考文献 IM-1 Eriot Jordan

コメント

こんにちは!40workoutを参考に理想の体つくり頑張ってます!トレメニュー・神経・筋肉・食事・休養…とそれぞれの分野で扱うネタの広さと深さ、考察、文献の引出し等々凄すぎです。筋肉読み物としても非常に楽しく読ませて頂いてます。再始動されたのでしょうか?今後の更新も期待しております。

fujimotoさん、激励ありがとうございます。本格的なボディビルダーでもない私ですが、30歳から始めたウエイトトレーニングも、はや30年を数え、60歳を迎えるにあたり、中高年の方にためになるようなブログを始めましたが、ここ3年間は稼業に終われ、トレーニングが終わって帰宅したら夜中12時を過ぎ、ついついサボってしまっていました。反省!還暦を過ぎて、急にサイトのリニューアルと今までのした原稿をこのまま、埋もれさすのは何かし、この先、死ぬようなことがあったり、病気で伏せったりした時に後悔すると思い、9月からサイトの改変にかかり、10月から投稿を再開しました.fujimotoさんにそこまで言っていただけたら、モチベーションもまた上がりました。今も原稿を書いていたところです。もちろん再始動します。月に4回を目標に頑張りますので、また、コメントや質問等をください。それが、私にとっての一番の励みになります。今後ともよろしくお願いいたします。